Da patriaindipendente.it, una rara intervista realizzata da Gianfranco Pagliarulo nel 2009 allo storico Del Boca, deceduto il 6 luglio di quest’anno.

Ricordando Angelo Del Boca

Videoconferenza – Saverio Ferrari – Luca Casarotti

25 giugno – ore 21.00 sul canale YouTube del CP Pavia.

Presentazione del libro “I nazisti di Ludwig e il rogo del cinema Eros” e dialogo tra l’autore Saverio Ferrari e in nostro Luca Casarotti del CP Pavia.

2 Giugno 1946

Documento per il XVII Congresso nazionale ANPI – 2022

Essere ANPI

A cura di

Giovanni Baldini

Andrea Liparoto

Paolo Papotti

Prefazione di Gianfranco Pagliarulo

Ordine del giorno proposto ai Comuni da ANPI, Cgil, Cisl, Uil, Acli, Arci, Legambiente, Libera e Gruppo Abele

PROPOSTA DI ORDINE DEL GIORNO

(Consiglio Comunale di ________________)

(Consiglio Regionale __________________)

Ciò che sta accadendo a Gerusalemme, nelle città israeliane e nelle città e nei villaggi palestinesi, nella Striscia di Gaza, è l’ennesima ondata di violenza che si ripete da quasi un secolo. Spenti i riflettori sugli scontri, sui missili lanciati, fatta la conta dei morti e feriti, torna il silenzio, gli organi di informazione tacciono, la politica ha altro a cui pensare. Tutto torna come prima, in attesa della prossima esplosione.

Così si protrae una situazione irrisolta, con un popolo che ha ottenuto il diritto di vivere in un proprio stato sovrano ed indipendente, Israele, ed un altro popolo, che non ha uno stato, e vive sotto occupazione, governato da un’autorità con poteri limitati e dipendente dalla forza occupante. In queste condizioni i palestinesi, vivono quotidianamente ed in ogni momento della loro vita vessazioni, umiliazioni, discriminazioni, restrizioni delle libertà, demolizioni ed espropri. Il riconoscimento dello stato d’Israele da parte dell’ONU (1949) e dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (1988), gli Accordi di Oslo (1993-95) sottoscritti dalle parti, ed il nutrito pacchetto di risoluzioni ONU, costituiscono il quadro di riferimento giuridico necessario per dar corso al riconoscimento dello stato di Palestina.

Ci è voluto quasi mezzo secolo affinché le due parti trovassero l’accordo (Accordi di Oslo; 1993-95) con un piano che in cinque anni prevedeva la nascita dello Stato di Palestina. L’assassinio del Primo Ministro israeliano, Yitzhak Rabin, per mano di un fanatico israeliano, errori, resistenze, inadempimenti, hanno messo su di un binario morto il processo di pace. La comunità internazionale ha inciso poco e ha di fatto consentito ai governi israeliani di occupare, metro dopo metro, il territorio palestinese, costruendo insediamenti ebraici, il muro di separazione oltre la linea verde stabilita come confine tra i due stati prima della guerra del 1967, con un piano di annessione della parte est di Gerusalemme e di altri territori della Cisgiordania, con una strategia di isolamento e frammentazione del territorio, della popolazione e dei villaggi palestinesi rendendo così impossibile la loro vita e la prospettiva di futuro. Questa strategia ha cambiato le due società. Ha aperto la strada alla radicalizzazione e la corruzione di ampi settori di entrambe le società.

Le espulsioni di famiglie palestinesi dalle loro case nei quartieri di Silwan e Sheick Jarrah, oltre a mostrare l’applicazione della legge in modo etnico e discriminatorio, non fanno che alimentare nuovo odio e violenza tra le due comunità.

Senza più la speranza della pace giusta, del riconoscimento dei diritti e delle libertà, in

entrambe le società, sono emerse le spinte più reazionarie, fanatismo religioso e fondamentalismo da entrambe le parti, restringimento degli spazi democratici e militarizzazione delle società, tenendo sempre la democrazia sotto il ricatto della “sicurezza nazionale”. Una spirale autodistruttiva dove la violenza può esplodere in ogni luogo ed in ogni momento, come è accaduto in tutti questi anni e come sta accadendo in questi giorni ed in queste ore.

La sospensione delle tanto attese elezioni previste per il 22 maggio, quindi la provocazione di gruppi radicali di coloni israeliani di marciare verso i quartieri palestinesi della città vecchia, seguita della decisione di impedire ai palestinesi di raggiungere la Spianata della Moschea per la preghiera del Ramadan, e ancora il viatico concesso ai coloni di espellere i palestinesi dalle loro case in molti quartieri di Gerusalemme Est e specialmente a Sheikh Jarrah, hanno determinato l’ennesima ondata di violenza nella città di Gerusalemme, estesasi immediatamente in altre città israeliane e palestinesi, i lanci di missili dalla Striscia di Gaza e la conseguente azione militare israeliana.

L’azione di Hamas e dei gruppi della jihad islamica che da Gaza lanciano missili sulle città d’Israele e su Gerusalemme sono da condannare, senza se e senza ma. Come pure si deve fermare l’incursione militare, i bombardamenti, le distruzioni di scuole, di centri sanitari, di abitazioni civili, nella Striscia di Gaza. Perché la soluzione armata, militare, violenta va contro le ragioni, le legittime rivendicazioni, le proteste dei palestinesi che rivendicano i propri diritti e che, inoltre, si debbono difendere dalle azioni intimidatorie e le violenze dei gruppi dei coloni radicali, xenofobi e razzisti che operano a Gerusalemme e che trovano spazio e sostegno nella destra israeliana.

Tutto ciò, dimostra quanto sia indispensabile che le Nazioni Unite, l’Unione Europea e gli Stati nazionali non si fermino alle dichiarazioni di condanna ed al richiamo alle parti di fermare la violenza, ma che prendano posizione per eliminare le cause che provocano la violenza e l’ingiustizia che subisce il popolo palestinese e, di rimando, anche la popolazione israeliana.

Il Consiglio Comunale / Regionale __________________ approvando questo ordine del giorno si unisce alla richiesta, promossa da un ampio schieramento della società civile italiana impegnata per la costruzione della pace e della convivenza in Medio Oriente, al Parlamento ed al Governo italiano di rilanciare urgentemente un’azione diplomatica di pace e di rispetto del diritto internazionale sollecitando alle Nazioni Unite, l’Unione Europea e i capi di governo che hanno a cuore la pace e la coesistenza tra palestinesi e israeliani:

- al cessate il fuoco immediato ed a garantire assistenza umanitaria alla popolazione civile nella Striscia di Gaza;

- ad intimare ad Hamas di fermare il lancio dei razzi ed al governo israeliano di rimuovere l’assedio di Gaza e di fermare qualsiasi tipo di ritorsione contro la popolazione della Striscia di Gaza;

- a riconoscere lo Stato di Palestina;

- ad agire in sede ONU per un immediato riconoscimento dello Stato di Palestina come membro a pieno titolo delle Nazioni Unite, per permettere ai due Stati di negoziare direttamente in condizioni di pari autorevolezza, legittimità e piena sovranità;

- ad impiegare tutti gli strumenti politici, diplomatici e di diritto internazionale per fermare l’espropriazione e la demolizione delle case a Gerusalemme Est;

- ad esigere dal governo israeliano la rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono le elezioni libere e regolari in Cisgiordania, Gerusalemme Est e nella Striscia di Gaza, come previsto dagli accordi di Oslo, firmati dalle parti;

- a sostenere e assistere l’Autorità Nazionale Palestinese per l’organizzazione e la

realizzazione del processo elettorale, evitando ulteriori rinvii;

-

ad inviare osservatori internazionali neutrali per monitorare il processo elettorale, i giorni del voto e il conteggio dei voti, che si svolga secondo gli standard internazionali di trasparenza e con pieno diritto di voto per tutta la popolazione residente in Cisgiordania, nel distretto di Gerusalemme e nella Striscia di Gaza.

In ricordo del PARTIGIANO Luigi Panigazzi – 13 maggio 2021

Foto di Luigi “Gigino” Panigazzi nella sua casa di Poggio Ferrato durante la videointervista per l’archivio partigiano di Anpi nazionale.

Luigi “Gigino” Panigazzi era nato a Sant’Albano di Val di Nizza il 5 febbraio 1925.

La prima esperienza nella ribellione al regime fascista la compie a 18 anni quando, con il padre, soccorre quattro soldati inglesi, uno febbricitante e gli altri tre affamati e pieni di paura, fuggiti dalla prigionia dopo l’8 settembre 1943.

La vicenda è da lui raccontata nella presentazione del libro “IL CORAGGIO DEL NO”, di Ugoberto Alfassio Grimaldi, fortemente voluto da lui quando era Presidente dell’Amministrazione provinciale di Pavia (1976).

Nella primavera del 1944 è ricercato dalla Sicherheits guidata dal colonello Alfieri, sfugge alla cattura e raggiunge con altri ragazzi di Val di Nizza i partigiani della Brigata “Crespi” a Zavattarello.

Il 28 settembre del 1944 rimane ferito in uno scontro a fuoco nei pressi di CASA MARCHESI, dopo la convalescenza e la guarigione rientra nelle fila dei partigiani Garibaldini.

Nel dicembre del 1944, torna a Poggio Ferrato per far visita ai genitori, la sua presenza viene segnalata da una delazione ai nazifascisti che tentano di arrestarlo ma, fortunosamente, riesce a sfuggire nuovamente alla cattura.

Nell’aprile del 1945, essendo uno studente liceale, diventa “Addetto stampa”, collabora al “TRICOLORE”, il giornale del settore operativo partigiano Oltrepo’ pavese.

Nel Dopoguerra ha ricoperto gli incarichi di Sindaco a VAL DI NIZZA e di SILVANO PIETRA, è stato Presidente della provincia di Pavia e Senatore della Repubblica.

La sua esperienza partigiana è raccontata nel libro “PARLANO ANCORA” di Camillo Moroni, in cui sono raccolte le testimonianze dei partigiani di val di Nizza.

Indimenticabili per tutti noi saranno le giornate di “Aspettando la Liberazione” appuntamento fissato la domenica antecedente al 25 aprile, Festa di Liberazione nazionale dal nazifascismo, nel suo castello di Oramala, che come amava chiamare lui era la “CASA DEL PARTIGIANO”.

Anpi provinciale e Anpi Val di Nizza nell’esprimere le più sentite condoglianze al figlio Sandro e ai familiari lo ricordano con infinita riconoscenza con le parole tratte dalla sua ultima intervista rilasciata per l’archivio di Anpi nazionale, il 22 settembre 2020 nella sua casa di Poggio Ferrato:

“Ho fatto il partigiano con tanto affetto e amore, è stata una scelta ideale sia durante la Resistenza sia poi nella vita civile. Penso che ne sia valsa veramente la pena, anche se l’Italia che sognavamo nel dopoguerra non si è del tutto realizzata. Ho sempre lottato e cercato di mantenere alto il nome dei Partigiani e quello dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia”.

Ai funerali che si svolgeranno venerdì 14 maggio p.v. alle ore 16,00 presso la chiesa di Val di Nizza, parteciperanno alcune delegazioni delle sezioni Anpi territoriali e l’Anpi provinciale Pavia.

In ricordo di Ugo Scagni

La scomparsa dello storico Ugo Scagni avvenuta ieri, all’età di novant’anni, è una dolorosa perdita per tutti quelli che si richiamano ai valori dell’Antifascismo.

Lui figlio di contadini e contadino lui stesso nei primi anni della sua gioventù, seppe riscattare il suo ceto sociale, grazie alle due lauree che conseguì presso l’Università di Pavia, per poi dedicarsi dalla fine degli anni ’70 alla ricerca storica, approfondendo nuovi aspetti della lotta partigiana.

Personaggio entusiasta, schivo, ma dotato di una forte carica umana e con il grande desiderio di lasciare scritto tutto ciò che nel corso del tempo, pronosticava, sarebbe andato perso, se non riportato su carta stampata.

I suoi numerosi libri, sono ora un bene ancor più prezioso, soprattutto alla luce di ciò che accade oggi, dove la verità storica di quei tragici anni, viene opportunisticamente rivisitata e ribaltata, non solo equiparando partigiani a fascisti, ma addirittura esaltando questi ultimi, al par di eroi La Storia su quel periodo luttuoso, ha già dato il suo giudizio e nulla più può essere cambiato da parte di pseudo storici dell’ultima ora!

Ringraziare pubblicamente Ugo Scagni, è più che un dovere per il grande lavoro certosino da Lui compiuto, poiché andando casa per casa, ha scandagliato a fondo tutto ciò che ancora si poteva ricordare, attraverso fonti orali, atte ad una ricostruzione di episodi della guerriglia partigiana dell’Oltrepo’ Pavese.

Ha intervistato i Partigiani che avevano combattuto partecipando in prima persona agli eventi, registrando le loro risposte e confrontando le memorie fra loro, proprio per evitare quel che sappiamo a volte accade con il

passare del tempo, cioè che i ricordi nei singoli, possano subire rimozioni o accomodamenti a danno della verità storica. Ecco perché il lavoro collettivo di riscontro di date e di accadimenti, è stato un suo tratto distintivo.

Altro suo merito, è stata l’attenzione, la giusta importanza riscontrata nei suoi scritti, per la popolazione, soprattutto di montagna, la quale è stata di grande supporto per la sopravvivenza delle formazioni partigiane

Lascia a tutti noi la testimonianza di un’epoca greve di tragici eventi, ma anche di riscatto e di dignità, che i nostri Partigiani hanno saputo darci, donando a noi tanti decenni di libertà ed una società che, seppur non era quella da loro agognata, ci ha accompagnato nelle grandi conquiste sociali e civili.

Il suo impegno civile, Ugo l’ha portato fino alla fine, volendo per sé un funerale civile, all’insegna di una vita spesa alla ricerca della coerenza e della verità.

Patrizia Cassinera

Comunicato della sezione ANPI di Voghera per la morte del professor Scagni.

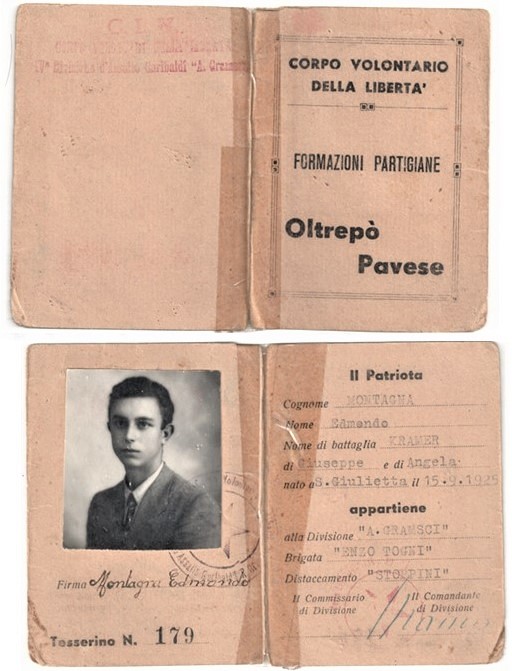

Morte del partigiano Alfredo

Il 5 maggio u.s. è morto l’ultimo Partigiano della Frazione Castello di Santa Giuletta, Edmondo Montagna, detto Alfredo, tutta l’Anpi provinciale di Pavia esprime le più sentite condoglianze alla famiglia. Lo salutiamo commossi, con questa bella lettera ricordo, predisposta dagli aderenti alla costituenda sezione Anpi di Castello di Santa Giuletta:

CIAO ALFREDO!

Castello di Santa Giuletta ha perso il suo ultimo partigiano.

Gli aderenti alla costituenda sezione ANPI di Castello di Santa Giuletta (PV) – 7 maggio 2021

Dongo non sia macchiata di fascismo

Articolo da patriaindipentente.it di Andrea Liparoto.

La strage di Portella in Parlamento

Articolo di Paolo Papotti su patriaindipentente.it.

Il 26 aprile 1937 – Guernica

In ricordo di Mario Calvi

Istoreco – Per dare un senso alle parole che usiamo

RIFLESSIONI INTORNO AL 25 APRILE

Quante volte ci siamo chiesti, in tutti questi anni, cosa significhi ricordare ogni volta una data come il 25 aprile?

Più il tempo passa e più viene naturale chiedersi quale senso possa continuare ad avere la celebrazione di un ‘rito di memoria’ che può far correre persino qualche rischio di retorica e di imbalsamazione della storia.

E proprio per il rispetto dovuto al messaggio che ne viene – quando troppo spesso, oggi, si piange il sangue dei vinti per diffamare il sangue dei vincitori – c’è bisogno di tornare a dare autenticità e senso alle parole che usiamo. Per non usarle a vanvera. Per riflettere insieme sul significato storico e politico di quella vicenda, per tutti noi cittadini di un Paese distratto e troppo spesso dimentico dei valori che ci accomunano.

E se la Resistenza definisce un evento storico, è anche sintesi di un messaggio preciso. Perché l’idea che contiene, quella del ‘resistere’, è certo il frutto di una congiuntura storica complessa, ma è anche il punto di convergenza di un’idea di civiltà. Perché ‘resistere’ significa assumere come regola un atteggiamento di difesa e non di aggressione; è convinzione profonda nelle proprie buone ragioni, ma senza volerle imporre ad altri con la forza; è uso di una violenza limitato alla sua necessità estrema; è impegno duraturo e sacrificio prolungato.

Ma ci sono altre parole importanti su cui è bene riflettere. Ogni anno ci si trova a “commemorare”. Cioè a “fare memoria insieme”. E cosa vuol dire fare memoria insieme di eventi di 76 anni fa?

Vuol dire tre cose essenziali: non dimenticare, perché nella storia degli uomini la memoria, personale e collettiva, è essenziale, sempre, per dare senso al nostro vivere e al nostro agire; ritrovare e rinsaldare la consapevolezza dell’evento e dell’eredità che ne proviene, laddove la Costituzione ci parla, certo, di diritti, ma anche di doveri, che sono i diritti degli altri; conservare, infine, la coscienza che si tratta di un patrimonio comune, appartenente cioè non a una parte o a una fazione, ma all’intera comunità.

Ecco perché l’eredità di cui parliamo deve essere fonte permanente di responsabilità per ognuno di noi. Specie in questi tempi difficili, per capire un po’ di più il nostro presente.

Il 25 aprile o giù di lì cessarono gli spari e le ferite aperte pian piano, con difficoltà, si richiusero. Tutto era distrutto e da ricostruire. Un’intera generazione era stata bruciata in una guerra terribile. Con grande fatica, ma si ricominciò. E mentre si ricostruiva un tessuto politico, civile, sociale ed economico distrutto, restava il dovere di ricordare.

Proprio la storia e la memoria dei nostri padri, delle nostre madri, dei nostri nonni (e bisnonni, ormai) possono aiutarci a trovare le parole adatte per interpretare il nostro difficile presente e immaginare il futuro anche in questi nostri tempi, richiamando l’essenza dei valori profondi di una convivenza civile.

La varietà di motivazioni individuali alla base di quella scelta fu allora molto ampia. In quella straordinaria stagione di responsabilità e di scelte nessuna delega era possibile. Nascondersi o presentarsi al distretto; collaborare o ribellarsi; fuggire, restare, sparare, tacere, parlare, furono volta a volta, molte volte, una scelta individuale. E mai come allora ci si accorse che la storia collettiva era fatta di tante storie personali. Storie che ancor oggi ci invitano ad abbandonare i fantasmi dell’indifferenza e gli accomodamenti della rinuncia e ritrovare il messaggio e la lezione lucidissima di quegli uomini e di quelle donne che compirono, 76 anni fa, una scelta di fondo di cui ciascuno portava su se stesso tutta intera la responsabilità.