Archivi autore: anpipavia

ANPI Bressana – 25 aprile

ANPI Casorate Primo – Motta Visconti – Rosate – 25 Aprile 2021

Festa della Liberazione – ANPI Garlasco

Festa della Liberazione – ANPI Mortara

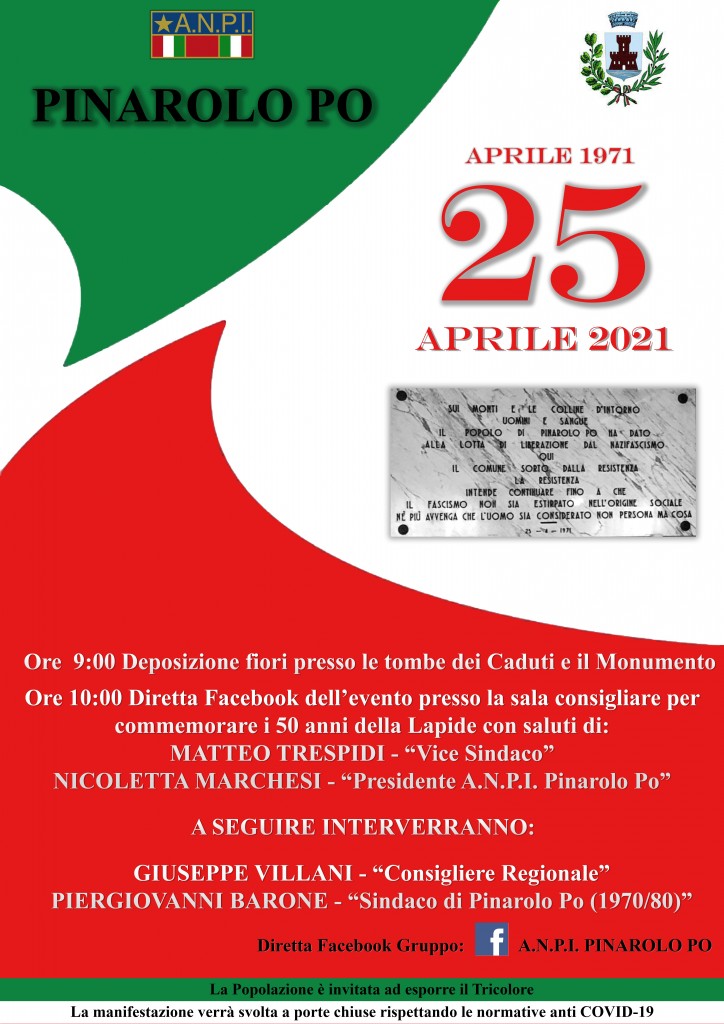

ANPI Pinerolo Po – 25 aprile

ANPI SMT – Volti e voci migranti per la Liberazione

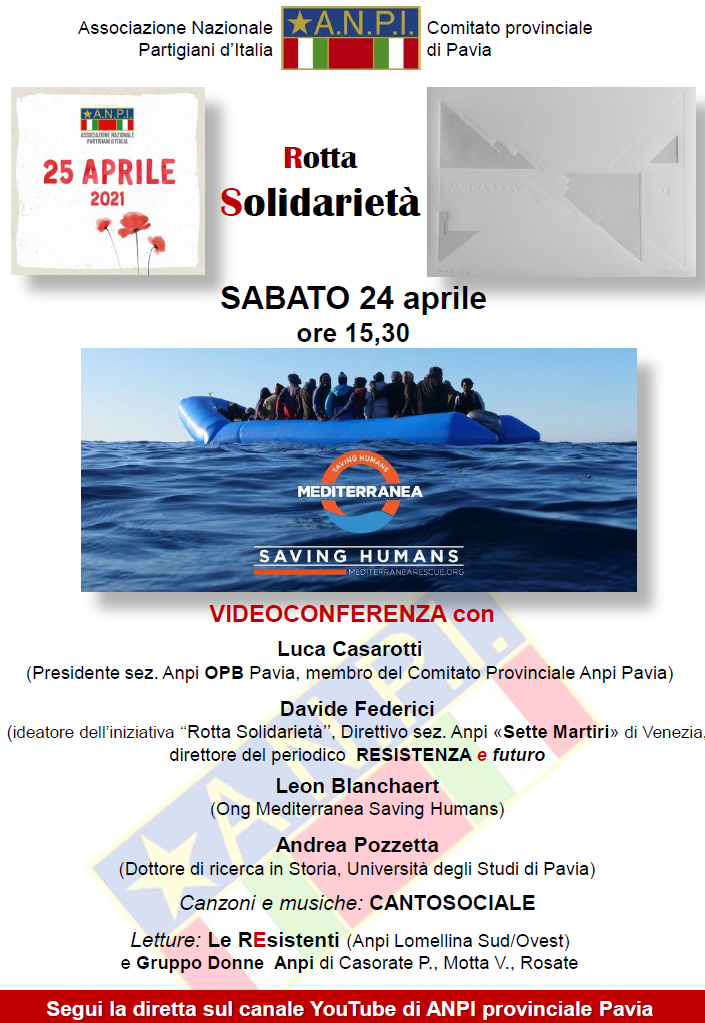

Videoconferenza – Mediterranea – 24 Aprile, ore 15,30

Segui la diretta sul nostro canale YouTube.

11 aprile 1987 – Anniversario della Morte di Primo levi

Un bellissimo video tributo, pubblicato sul canale YT della sezione ANPI SMT, che racconta, attraverso oggetti e versi, l’essenza e la sensibilità dell’uomo, dell’artista e dell’antifascista Primo Levi, morto suicida a Torino 34 anni fa.

Angiulin: la fabbrica, l’antifascismo, la Resistenza

Un approfondimento preso da Patria Indipendente, scritto dalle compagne Annalisa Alessio e Attilia Zanaboni sulla figura dell’operaio belgioiosino Angelo Vigani, “Angiulin”, uno dei “sindaci solo per un anno”.

Un reazionario senza punte liberali

Articolo di analisi del nostro Luca Casarotti per Jacobin Italia sull’editoriale di Ernesto Galli della Loggia del 3 aprile.

L’invasione nazifascista della Iugoslavia: è ora di chiedere perdono

Estratto dal video del presidente nazionale ANPI, Gianfranco Pagliarulo.

Solidarietà a Mediterranea

Associazione Nazionale Partigiani d’Italia – Comitato provinciale di Pavia

Anche in tempi di pandemia non si è fermata la strage silenziosa che avviene nel mare Mediterraneo (oltre 1.000 i morti accertati nel 2020) e circa 9.000 i migranti respinti verso la Libia (dati MSF).

Un quadro drammatico che si verifica anche lungo la Rotta balcanica con migliaia di uomini, donne, bambini – principalmente siriani, afghani, iracheni, iraniani, pakistani – che fuggono da persecuzioni e guerre in atto da anni, subendo respingimenti e restrizioni arbitrarie, violenze e torture.

Di fronte a queste situazioni si evidenzia in modo palese l’assenza di politiche europee in grado di dare risposte di civiltà e di accoglienza, con la riproposizione di logiche di respingimento, blocco delle frontiere, sostegno economico e militare ai paesi che impediscono ai migranti di muoversi (dalla Libia alla Turchia) negando diritti e umanità.

Molto spesso però alle chiusure nazionaliste di molti paesi della Unione Europea ed alla brutalità delle politiche contro i migranti, si manifesta un’altra Europa attraverso le scelte e le azioni concrete di ONG, associazioni, movimenti.

Attività di solidarietà attiva e di salvataggio di vite umane, principalmente in mare, che vedono attiviste e attivisti nel mirino di azioni giudiziarie ed interventi di polizia che, di fatto, puntano a mantenere il principio del blocco delle frontiere a qualsiasi costo rispetto al dovere di salvare le persone in pericolo.

La solidarietà come reato: ancora una volta questo sta avvenendo nel nostro paese con le accuse rivolte all’Associazione “Linea d’Ombra” di Trieste di “favoreggiamento dell’immigrazione clandestina” (di fatto il sostegno ai profughi e rifugiati della Rotta balcanica) e con motivazioni simili anche a Mediterranea Saving Humans con diversi componenti sotto inchiesta da parte della procura di Ragusa, con l’aggiunta dell’accusa di presunti scambi economici tra la nave Mare Jonio (gestita da Mediterranea) ed una petroliera della compagna danese Maersk.

Per questo riteniamo necessario esprimere la nostra piena solidarietà per qualunque azione che punti a salvare vite umane e ad attuare iniziative e pratiche di aiuto e di intervento umanitario.

A partire dalle attività di salvataggio svolte da Mediterranea Saving Humans nel mare Mediterraneo – ancora oggi la “frontiera” con il maggior numero di vittime innocenti – che riteniamo debbano essere sostenute ed aiutate anche dal punto di vista finanziario, come il progetto #anpisaleabordo promosso dalla sezione ANPI “Sette martiri” di Venezia, al quale ci affiancheremo per ricordare l’anniversario della Liberazione richiamando lo spirito di solidarietà, uguaglianza e pace della nostra Costituzione.

Il Comitato provinciale ANPI di Pavia

31 marzo 2021